Stell dir vor, du stehst auf einem Planeten, auf dem ein Tag nur vier Stunden dauert. Die Sonne – kaum mehr als ein besonders heller Stern am pechschwarzen Himmel – rast in atemberaubendem Tempo über den Horizont.

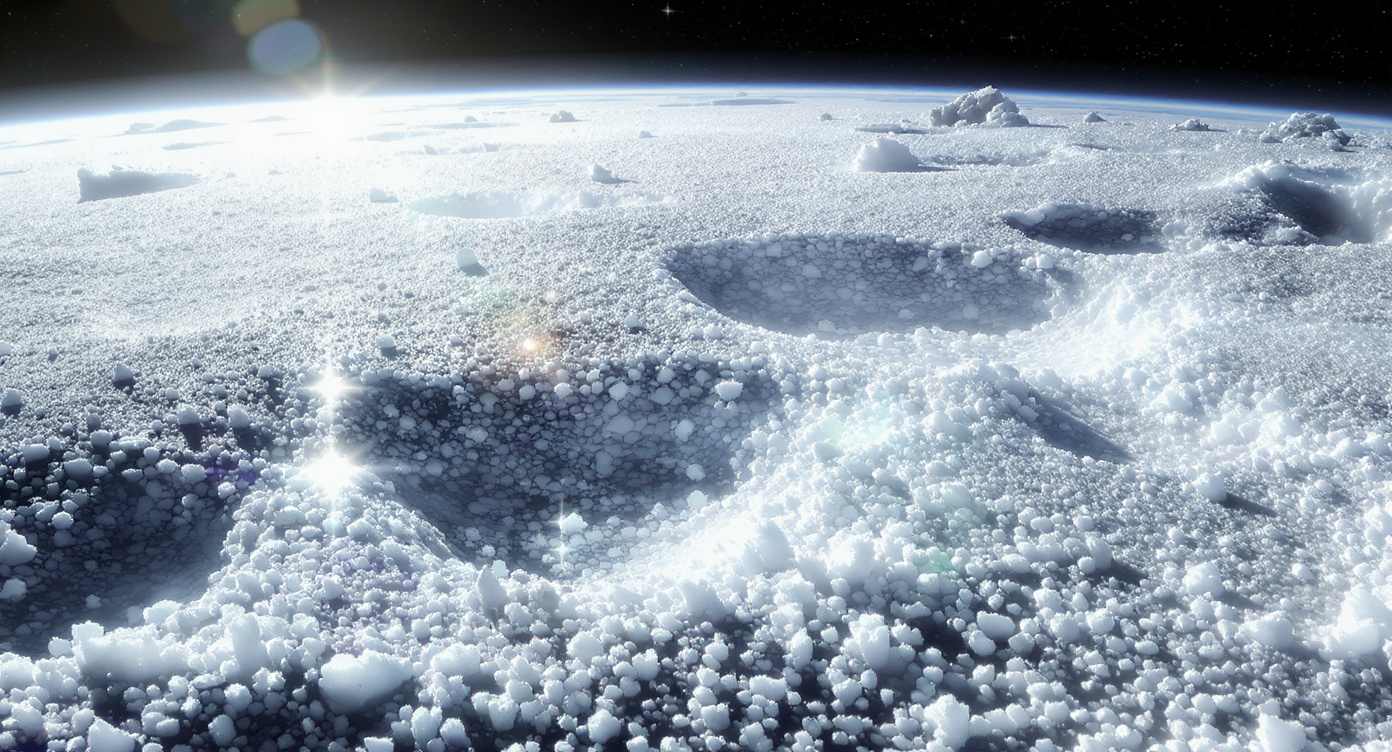

Der Boden unter deinen Füßen besteht aus kristallklarem Wassereis, so rein wie frisch gefallener Schnee. Über dir spannt sich ein gewaltiger Ring aus Eisbrocken, der den gesamten Himmel durchzieht. Willkommen auf Haumea – dem bizarrsten Zwergplaneten unseres Sonnensystems.

Inhaltsverzeichnis

Ein Himmelskörper, der alle Regeln bricht 🏈

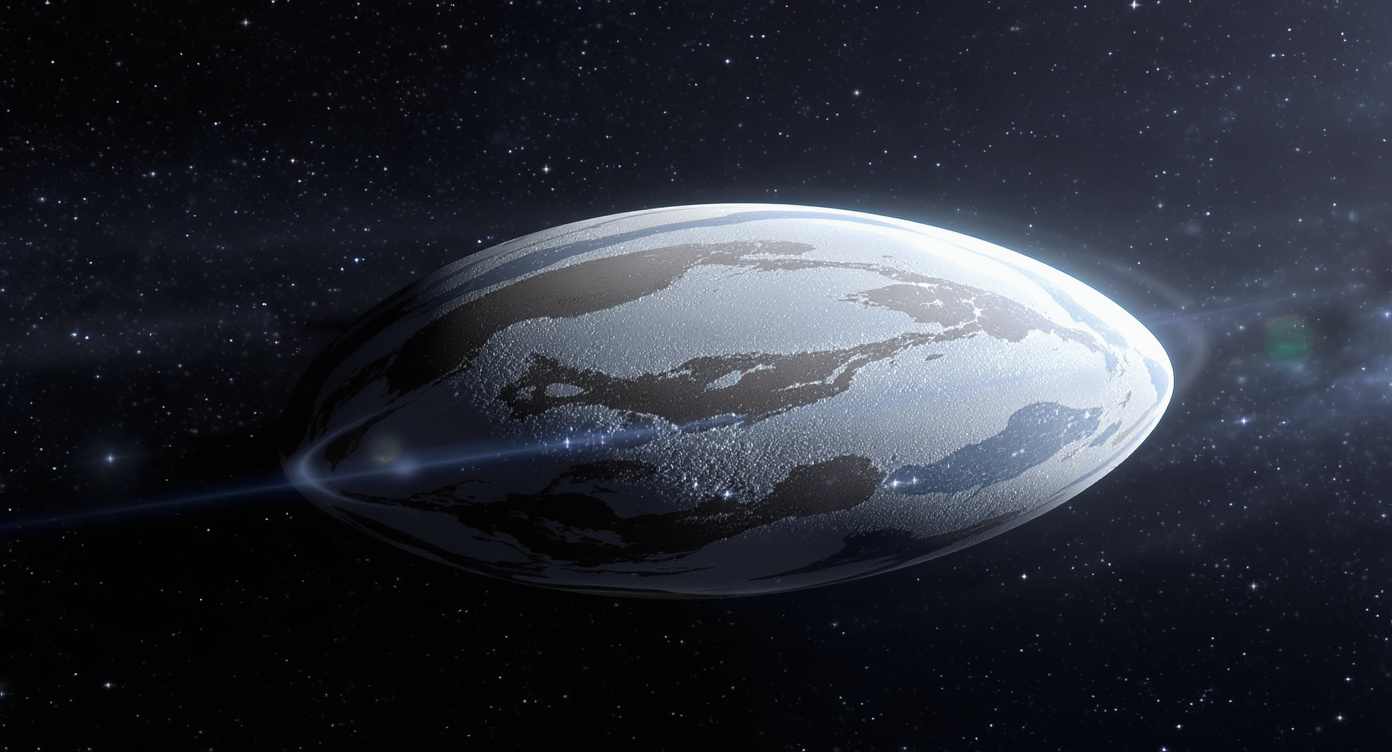

Haumea ist kein gewöhnlicher Himmelskörper. Mit einer Rotationsgeschwindigkeit, die ihn buchstäblich an den Rand des Auseinanderbrechens bringt, hat sich dieser Zwergplanet zu einer Form verzerrt, die mehr an einen Rugby-Ball als an eine Kugel erinnert. Er ist das Produkt einer der gewaltigsten Kollisionen in der Geschichte unseres Sonnensystems – ein kosmisches Trümmerfeld, das uns heute, über vier Milliarden Jahre später, einzigartige Einblicke in die turbulente Jugend unserer kosmischen Nachbarschaft gewährt.

🪐 Haumea

Form: Ellipsoid: 2.100×1.680×1.074 km

Rotation: 3,9 Stunden

Entfernung: Normal

💡 Mausrad zum Zoomen • Ziehen zum Drehen

Die Entdeckung: Ein wissenschaftlicher Krimi

Die Geschichte von Haumeas Entdeckung liest sich wie ein Wissenschaftsthriller. Es ist der 28. Dezember 2004, kurz nach Weihnachten. Im Caltech in Kalifornien sitzt das Team um Mike Brown vor ihren Computerbildschirmen und analysiert Aufnahmen vom Cerro Tololo Observatory in Chile. Plötzlich entdecken sie auf Bildern vom 6. Mai desselben Jahres ein sich bewegendes Objekt im äußeren Sonnensystem. Sie taufen es intern »Santa« – passend zur Weihnachtszeit.

Doch die Geschichte nimmt eine dramatische Wendung. Am 27. Juli 2005 meldet ein spanisches Team um José Luis Ortiz Moreno vom Instituto de Astrofísica de Andalucía die Entdeckung desselben Objekts beim Minor Planet Center. Ihre Bilder stammen vom März 2003 – also über ein Jahr vor Browns Entdeckung. Der Haken an der Sache: Nur einen Tag zuvor hatten Computer vom spanischen Observatorium auf Browns öffentlich zugängliche Beobachtungsprotokolle zugegriffen, die den internen Codenamen für Haumea enthielten.

Was folgte, war einer der heftigsten Prioritätsstreits in der modernen Astronomiegeschichte. Brown beschuldigte das spanische Team des wissenschaftlichen Betrugs. Ortiz konterte, er habe lediglich überprüfen wollen, ob sie tatsächlich ein neues Objekt entdeckt hätten. Die Internationale Astronomische Union löste den Konflikt auf salomonische Weise: Sie vergab die offizielle Bezeichnung basierend auf den spanischen Entdeckungsbildern, listete aber – höchst ungewöhnlich – keinen offiziellen Entdecker auf. Der Name »Haumea«, vorgeschlagen vom amerikanischen Team, wurde angenommen, nicht »Ataecina«, wie die Spanier vorgeschlagen hatten.

Der Name: Eine perfekte mythologische Wahl

Am 17. September 2008 erhielt der Zwergplanet seinen offiziellen Namen: Haumea, nach der hawaiianischen Göttin der Fruchtbarkeit und Geburt. Die Wahl war gleich mehrfach symbolträchtig. Zunächst ehrt sie Hawaii, wo sich die großen Observatorien befinden, mit denen Haumeas Monde entdeckt wurden. Doch die tiefere Bedeutung liegt in der Mythologie selbst: Haumea ist eine Schöpfungsgöttin, deren viele Kinder aus verschiedenen Teilen ihres Körpers entsprangen.

Diese mythologische Geschichte spiegelt perfekt die astronomische Realität wider. Denn Haumea ist tatsächlich von einer ganzen »Familie« umgeben – etwa einem Dutzend bekannter Himmelskörper, die bei einer gewaltigen Kollision vor Milliarden Jahren von seinem Körper abgesprengt wurden. Sogar die beiden Monde tragen die Namen von Haumeas mythologischen Töchtern: Hiʻiaka, die Schutzgöttin des Hula-Tanzes, und Nāmaka, eine Meeresgöttin.

Ein Körper am Limit: Die extremste Form im Sonnensystem

Haumea ist etwa 2.100 Kilometer lang, aber nur 1.074 Kilometer »dick« – ein Verhältnis von mehr als 2:1. Stell dir einen American Football vor, der auf die Größe Plutos aufgeblasen wurde. Diese bizarre Form ist kein Zufall, sondern das direkte Ergebnis von Haumeas wahnsinniger Rotationsgeschwindigkeit.

Mit einer Umdrehung in nur 3 Stunden und 55 Minuten ist Haumea das schnellste rotierende große Objekt im gesamten Sonnensystem. Er dreht sich fünf- bis sechsmal schneller als der nächstschnellste Zwergplanet. Die Zentrifugalkraft dieser rasenden Rotation zerrt so stark an Haumeas Material, dass er sich zu einem sogenannten Jacobi-Ellipsoid verformt hat – einer mathematisch perfekten Gleichgewichtsform für schnell rotierende Körper.

Das Erschreckende daran: Würde Haumea nur geringfügig schneller rotieren, würde er sich in eine Hantelform verzerren und schließlich auseinanderbrechen. Die Oberflächengeschwindigkeit am Äquator beträgt bereits etwa 1.600 Kilometer pro Stunde – schneller als die Schallgeschwindigkeit in der Erdatmosphäre. Haumea tanzt buchstäblich am Rande der Selbstzerstörung.

Die Anatomie eines kosmischen Crash-Opfers

Was verbirgt sich unter Haumeas eisiger Oberfläche? Moderne geophysikalische Modelle zeichnen das Bild eines differenzierten Körpers mit dramatischer Vergangenheit. Im Zentrum liegt ein gewaltiger Gesteinskern aus hydratisierten Silikaten – im Grunde genommen Tonmineralien, die Wasser in ihre Kristallstruktur eingebaut haben. Dieser Kern misst etwa 1.626 × 1.446 × 940 Kilometer und macht 70% von Haumeas Gesamtmasse aus.

Um diesen Kern herum liegt ein Mantel aus nahezu reinem Wassereis. An den Polen ist diese Eisschicht nur 70 Kilometer dick, entlang des Äquators dagegen bis zu 170 Kilometer. Die Oberfläche selbst besteht zu 66-80% aus kristallinem Wassereis – so rein, dass Haumea zu den hellsten Objekten im Kuiper-Gürtel gehört. Er reflektiert etwa 51% des einfallenden Sonnenlichts, vergleichbar mit frischem Schnee auf der Erde.

Diese ungewöhnliche Struktur erzählt eine Geschichte kosmischer Gewalt. Ursprünglich war Haumea vermutlich ein ganz normaler Zwergplanet, etwa zur Hälfte aus Gestein und zur Hälfte aus Eis bestehend. Dann kam die Kollision – ein Einschlag so gewaltig, dass er den größten Teil des ursprünglichen Eismantels ins All schleuderte und nur eine dünne Schicht auf dem verdichteten Gesteinskern zurückließ.

Eine verschwundene Ozeanwelt

Eine der faszinierendsten Entdeckungen über Haumea kam 2019, als Wissenschaftler realisierten, dass dieser eisige Zwergplanet einst ein Ozean unter seiner Oberfläche beherbergte. Die Modelle zeigen, dass die Hitze der gewaltigen Kollision, kombiniert mit radioaktiver Wärme aus dem Gesteinskern, genug Energie lieferte, um einen unterirdischen Ozean zu schaffen.

Dieser verborgene Ozean existierte etwa 250 Millionen Jahre lang – eine beachtliche Zeitspanne, in der theoretisch sogar primitives Leben hätte entstehen können. Das warme Wasser sickerte in den felsigen Kern ein und verwandelte das Gestein in hydratisierte Tone. Vor etwa 450 Millionen Jahren nach der Kollision gefror dieser Ozean schließlich vollständig. Haumea ist damit die fernste bekannte ehemalige Ozeanwelt in unserem Sonnensystem – ein gefrorenes Relikt einer Zeit, als selbst in den dunkelsten Winkeln unseres Planetensystems flüssiges Wasser existierte. Siehe auch: Wo im Sonnensystem Leben möglich sein könnte – Die überraschende Rolle der Ozeanwelten

Der Ring: Eine Sensation am Himmel

Am 21. Januar 2017 beobachteten Astronomen auf der ganzen Welt gespannt, wie Haumea vor einem fernen Stern vorbeizog. Was sie entdeckten, revolutionierte unser Verständnis von Ringen im Sonnensystem: Haumea besitzt ein eigenes Ringsystem – als erster Zwergplanet überhaupt.

Der Ring hat einen Radius von etwa 2.287 Kilometern vom Zentrum Haumeas und ist nur etwa 70 Kilometer breit. Er besteht aus dunklem Material, vermutlich Gesteinstrümmern und schmutzigem Eis, und reflektiert nur etwa 5% des Sonnenlichts. Der Ring liegt genau in der 3:1-Resonanz mit Haumeas Rotation – das bedeutet, Haumea dreht sich dreimal um seine Achse, während ein Ringteilchen einmal um ihn herumkreist.

Die Existenz dieses Rings war eine wissenschaftliche Sensation. Bis dahin glaubte man, nur große Planeten wie Saturn oder Jupiter könnten stabile Ringsysteme besitzen. Haumeas Ring beweist, dass selbst relativ kleine Körper im äußeren Sonnensystem diese spektakulären Strukturen aufweisen können. Wie sich der Ring bildete, ist noch unklar – möglicherweise entstand er aus den Trümmern der gewaltigen Kollision oder durch einen späteren Einschlag auf einem der Monde.

Die Haumea-Familie: Geschwister im All

Haumea ist nicht allein. Er ist umgeben von einer ganzen Familie verwandter Objekte – der einzigen bekannten Kollisionsfamilie im gesamten Kuiper-Gürtel. Mindestens zwölf Himmelskörper teilen so ähnliche Umlaufbahnen und Spektren mit Haumea, dass sie zweifellos aus demselben katastrophalen Ereignis stammen müssen.

Diese Familienmitglieder erzählen die Geschichte einer der gewaltigsten Kollisionen in der Geschichte unseres Sonnensystems. Vor über vier Milliarden Jahren prallten zwei große Objekte aufeinander – möglicherweise zwei etwa gleich große Zwergplaneten. Der Aufprall war so heftig, dass etwa 20% der Gesamtmasse ins All geschleudert wurde. Ein Teil dieses Materials formte die beiden Monde, ein anderer Teil den Ring, und der Rest verteilte sich als eigenständige Asteroiden über den Kuiper-Gürtel.

Das Vera C. Rubin Observatory, das 2025 seinen Betrieb aufnimmt, wird voraussichtlich etwa 80 weitere Mitglieder der Haumea-Familie entdecken. Diese Entdeckungen werden uns helfen, die Details dieser urzeitlichen Kollision noch besser zu verstehen.

Die zwei Monde: Hiʻiaka und Namaka

Haumea wird von zwei kleinen Monden umkreist, die beide bei der großen Kollision entstanden sind. Der größere, Hiʻiaka, hat einen Durchmesser von etwa 310 Kilometern und umkreist Haumea in 49 Tagen in einer Entfernung von 49.880 Kilometern. Er ist damit etwa 1% so massereich wie Haumea selbst.

Der kleinere Mond, Nāmaka, misst nur etwa 170 Kilometer im Durchmesser und ist der innerste bekannte Mond. Er umrundet Haumea in nur 18 Tagen in einer stark elliptischen und geneigten Bahn – ein Hinweis auf eine turbulente Entstehungsgeschichte. Die Gravitationskräfte zwischen den beiden Monden und Haumea führen zu komplexen Bahnstörungen, die Astronomen nutzen, um die Massen aller drei Körper präzise zu bestimmen.

Besonders faszinierend: Hiʻiaka zeigt Anzeichen von kristallinem Wassereis auf seiner Oberfläche, genau wie Haumea selbst. Dies deutet darauf hin, dass beide aus demselben Material entstanden – weitere Beweise für die Kollisionstheorie.

Ein Blick in die Zukunft

Haumea bleibt eines der faszinierendsten und rätselhaftesten Objekte in unserem Sonnensystem. Obwohl es derzeit keine genehmigten Raummissionen zu diesem fernen Zwergplaneten gibt, wird er weiterhin intensiv von der Erde aus beobachtet. Das James Webb Space Telescope könnte mit seinen Infrarot-Instrumenten neue Details über Haumeas Oberflächenzusammensetzung enthüllen und vielleicht sogar Spuren des längst gefrorenen Ozeans finden.

Die theoretischen Missionsstudien zeigen, dass eine Raumsonde mit heutiger Technologie etwa 14-17 Jahre bräuchte, um Haumea zu erreichen – selbst mit Schwerkraftunterstützung vom Jupiter. Die extreme Entfernung von über 50 Astronomischen Einheiten macht solche Missionen zu enormen technischen und finanziellen Herausforderungen.

Warum Haumea unsere Aufmerksamkeit verdient

Haumea mag auf den ersten Blick wie eine astronomische Kuriosität erscheinen – ein seltsam geformter Eisklotz am Rande des Sonnensystems. Doch in Wahrheit ist er ein einzigartiges Archiv, das fundamentale Informationen über die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems bewahrt.

Seine extreme Rotation zeigt uns die physikalischen Grenzen planetarer Körper. Sein Ring revolutioniert unser Verständnis davon, welche Himmelskörper solche Strukturen besitzen können. Seine Kollisionsfamilie ist das einzige direkte Zeugnis einer gigantischen Kollision im äußeren Sonnensystem. Und seine ehemalige Ozeanwelt erweitert die Zone, in der wir flüssiges Wasser – und damit potentiell Leben – für möglich halten.

Haumea erinnert uns daran, dass unser Sonnensystem voller Überraschungen steckt. Selbst in seinen dunkelsten, kältesten Regionen finden wir Welten von atemberaubender Komplexität und Schönheit. Jedes dieser fernen Objekte erzählt seine eigene Geschichte – und Haumeas Geschichte ist eine der dramatischsten von allen.

Ein kosmisches Gedankenexperiment

Stell dir vor, du könntest Haumea besuchen. Du würdest auf einer Welt landen, deren Tag kürzer ist als ein Kinofilm. Die schwache Gravitation – nur etwa 4% der Erdanziehung – würde dir erlauben, mit einem einzigen Sprung hunderte Meter weit zu springen. Der Horizont würde sich seltsam gekrümmt vor dir erstrecken, ein Resultat der extremen Rugby-Ball-Form.

Über dir würde der Ring wie eine gewaltige Brücke aus Eis und Gestein den Himmel durchziehen, während die beiden Monde ihre komplexen Bahnen ziehen. Die Sonne, 50-mal weiter entfernt als von der Erde, wäre nur noch ein besonders heller Stern, der kaum Wärme spendet. Die Oberflächentemperatur von etwa -223°C würde jeden Atemzug sofort zu Eiskristallen gefrieren lassen.

Unter deinen Füßen läge eine Landschaft aus kristallinem Wassereis, so rein und hell, dass sie über die Hälfte des spärlichen Sonnenlichts reflektiert. Und tief unter dieser glitzernden Oberfläche, eingefroren seit Äonen, ruhen die Überreste eines Ozeans – eine gefrorene Erinnerung an wärmere Zeiten, als selbst diese ferne Welt flüssiges Wasser beherbergte.

Das Vermächtnis einer kosmischen Katastrophe

Haumea ist mehr als nur ein weiterer Zwergplanet. Er ist ein Monument kosmischer Gewalt, ein Zeuge der turbulenten Frühzeit unseres Sonnensystems. Seine bizarre Form, seine rasende Rotation, sein Ring und seine verstreute Familie erzählen die Geschichte einer Kollision von so gewaltigen Ausmaßen, dass sie einen völlig neuen Himmelskörper erschuf.

Für Wissenschaftler ist Haumea ein unschätzbares Naturlabor. Er testet unsere Theorien über Planetenbildung, Kollisionsdynamik und die Stabilität von Ringen. Er zeigt uns, dass selbst kleine Körper differenziert sein und Ozeane beherbergen können. Er beweist, dass das äußere Sonnensystem voller Überraschungen steckt, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.

Für Science-Fiction-Autoren bietet Haumea eine faszinierende Kulisse: Eine Welt am Rande des Auseinanderbrechens, umgeben von einem Ring aus Trümmern ihrer eigenen Zerstörung. Eine gefrorene Ozeanwelt, in deren Tiefen vielleicht noch Spuren urzeitlicher Chemie schlummern. Ein kosmisches Schlachtfeld, dessen Narben nach vier Milliarden Jahren noch sichtbar sind.

Epilog: Ein Blick in die Unendlichkeit

Haumea erinnert uns an die unvorstellbaren Kräfte, die unser Sonnensystem geformt haben. Jeder Krater auf dem Mond, jeder Asteroid im Gürtel zwischen Mars und Jupiter, jede seltsame Umlaufbahn erzählt die Geschichte von Kollisionen, Verschmelzungen und kosmischen Katastrophen. Haumea ist nur das extremste Beispiel – ein Körper, der so hart getroffen wurde, dass er noch heute, Milliarden Jahre später, wie wild rotiert.

Wenn wir in den Nachthimmel blicken, sehen wir die Sterne als ruhige, friedliche Lichter. Doch Haumea lehrt uns, dass der Kosmos alles andere als friedlich ist. Er ist ein Ort ständiger Veränderung, gewaltiger Kollisionen und extremer Physik. Und genau diese Gewalt, diese Extreme, haben die Bausteine geschaffen, aus denen schließlich Leben entstehen konnte – auch auf unserem eigenen blauen Planeten.

Haumea mag weit entfernt sein, ein obskures Objekt in den eisigen Außenbezirken unseres Sonnensystems. Doch seine Geschichte ist auch unsere Geschichte – die Geschichte davon, wie aus Chaos Ordnung entstand, wie aus Kollisionen neue Welten geboren wurden, und wie selbst die bizarrsten Objekte im All uns etwas Fundamentales über unseren Platz im Universum lehren können.

Der rasende Rugby-Ball Haumea wird noch lange nach uns seine wilden Pirouetten drehen, umgeben von seinem Ring und seinen Monden, ein ewiges Denkmal einer längst vergangenen kosmischen Katastrophe. Und vielleicht werden eines Tages, in ferner Zukunft, Menschen oder ihre Nachfolger diesen seltsamen Zwergplaneten besuchen und staunend auf seiner kristallinen Oberfläche stehen, während über ihnen ein vierstündiger Tag in rasendem Tempo vorüberzieht.

Quellen und weiterführende zu Haumea

- Wikipedia: Haumea – Umfassender Überblick

- Nature: Entdeckung des Haumea-Ringsystems (2017)

- Nature Communications: Graze-and-Merge Kollisionstheorie (2022)

- Astronomy & Astrophysics: Physikalische Eigenschaften

- NASA: Haumeas Monde Hi’iaka und Namaka

- European Research Council: Stellare Okkultation 2017

- The Planetary Society: Haumea und sein Ringsystem

- arXiv: Entstehungstheorien des Ringsystems

- Encyclopedia Britannica: Haumea Überblick

- PubMed: Geophysikalische Modellierung (2019)

Die Grafiken generierte FLUX Kontext. Die interaktive Animation erstellte Claude Opus. Die PDF-Präsentation und die Infografik kommen von Notebook LM.