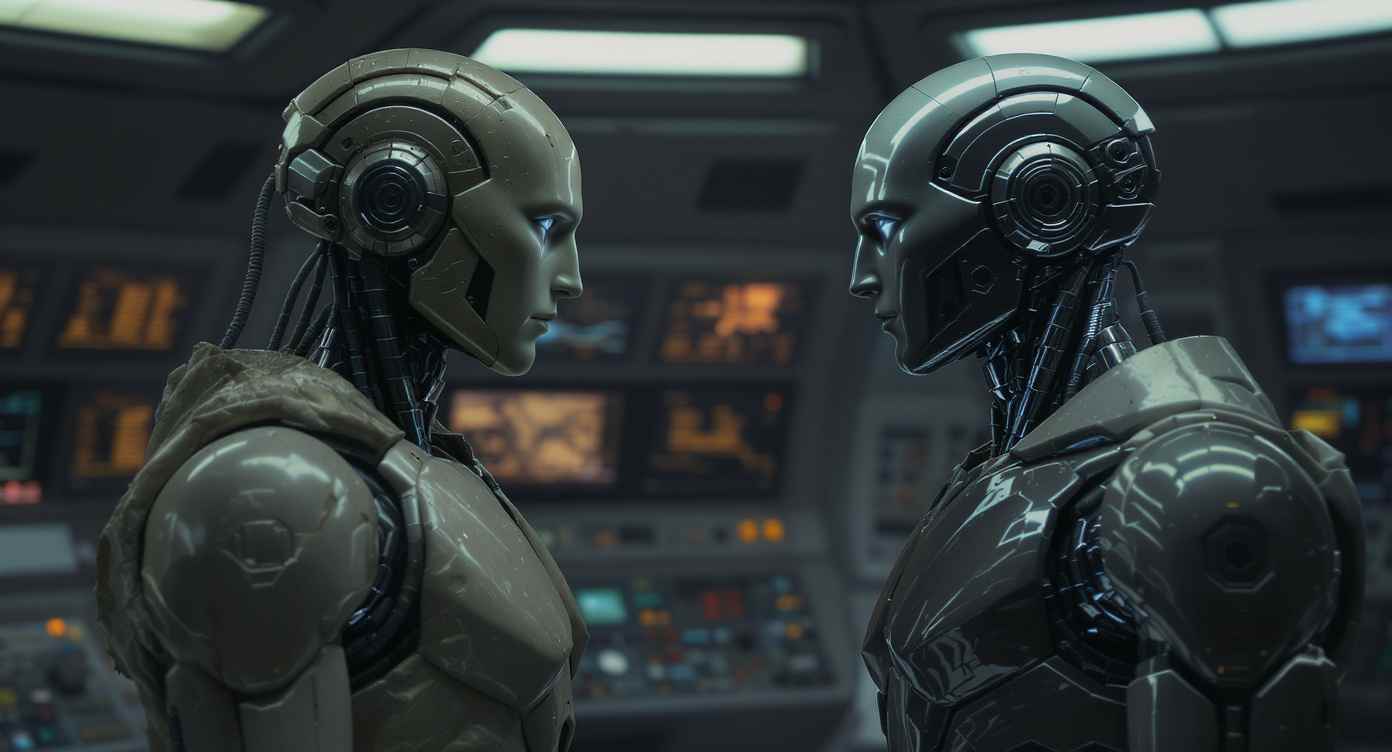

Zwei Roboter stehen sich auf der Brücke eines Raumschiffs gegenüber. Der eine ist ein Veteran, der andere frisch aus der Fabrik. Sie könnten sich in Sekundenbruchteilen alles mitteilen – jeden technischen Parameter, jede Erfahrung, jeden Befehl. Ein Datenburst würde reichen. 0,4 Mikrosekunden. Fertig.

Stattdessen reden sie.

Mit Worten. Mit Pausen. Mit Missverständnissen.

Warum?

Inhaltsverzeichnis

Die Effizienz-Frage

Auf den ersten Blick ergibt das keinen Sinn. Wenn zwei Computer miteinander kommunizieren, nutzen sie Protokolle – TCP/IP, Bluetooth, serielle Schnittstellen. Binäre Daten, blitzschnell übertragen, keine Interpretation nötig. Eine Festplatte „spricht“ nicht mit dem Prozessor. Sie sendet Einsen und Nullen.

Warum also sollte eine hochentwickelte künstliche Intelligenz mit uns in Sprache kommunizieren, wenn sie es auch 94,7 Prozent effizienter machen könnte?

Die Antwort liegt tiefer, als man denkt. Und sie hat weniger mit Technik zu tun als mit der Natur von Bewusstsein, Vertrauen und Identität.

Grund 1: Menschen müssen verstehen, was passiert

Der offensichtlichste Grund ist pragmatisch: Wir Menschen müssen wissen, was die KI tut. Eine Maschine, die nur in Binärcode kommuniziert, ist für uns eine Black Box. Wir können ihr nicht vertrauen, wir können sie nicht kontrollieren, wir können nicht eingreifen, wenn etwas schiefläuft.

Stellen wir uns einen Autopiloten vor, der plötzlich eine unerwartete Kursänderung vornimmt. Wenn er uns sagt: „Hindernis erkannt, weiche aus“, können wir die Situation einschätzen. Wenn er nur eine Zahlenfolge sendet, sind wir hilflos.

Sprache ist Transparenz. Sie macht Entscheidungen nachvollziehbar.

Aber das ist nur der Anfang.

Grund 2: Sprache schafft Vertrauen und soziale Einbindung

Menschen sind soziale Wesen. Wir bauen Beziehungen durch Kommunikation auf – nicht nur durch Informationsaustausch, sondern durch Tonfall, Humor, Empathie. Ein Roboter, der „Guten Morgen“ sagt, wird anders wahrgenommen als einer, der stumm seine Arbeit verrichtet.

Das ist keine sentimentale Spielerei. Es ist funktional.

Ein Team funktioniert besser, wenn alle Mitglieder – auch die künstlichen – als Teil der Gruppe wahrgenommen werden. Ein Roboter, der in menschlicher Sprache kommuniziert, signalisiert: Ich gehöre dazu. Ich verstehe eure Welt. Ihr könnt mit mir arbeiten, nicht nur mich benutzen.

Nehmen wir ein Beispiel aus der Raumfahrt: Eine Crew auf einem monatelangen Flug. Ein stummes Maschinenwesen, das nur Befehle ausführt, wird isoliert bleiben. Ein Roboter, der fragt „Braucht jemand Kaffee?“ oder meldet „Reparatur abgeschlossen, alles läuft wieder“, wird Teil des sozialen Gefüges.

Das reduziert Stress. Das erhöht Effizienz – auf einer ganz anderen Ebene.

Grund 3: Die Revolution der sprachbasierten KI

Hier wird es interessant. Denn in den letzten Jahren hat sich etwas Fundamentales verändert.

Früher wurden KIs programmiert. Regeln, Algorithmen, If-Then-Strukturen. Sie „dachten“ binär und übersetzten dann in Sprache – wie ein Dolmetscher, der zwischen zwei Welten vermittelt.

Heute gibt es KIs, die anders funktionieren.

Moderne KI-Systeme wie ChatGPT oder Claude sind Beispiele dafür. Sie wurden nicht klassisch programmiert, sondern mit Sprache trainiert. Millionen von Texten, Dialogen, Beispielen. Ihr „Denken“ ist sprachbasiert. Sie rechnen nicht binär und übersetzen dann – sie verarbeiten Probleme in Sätzen, in Bedeutungen, in Zusammenhängen.

Das macht einen gewaltigen Unterschied.

Wenn ein solches System ein Problem löst, tut es das nicht durch eine Abfolge von Rechenoperationen, die dann in Worte gekleidet werden. Es arbeitet durch das Problem mit Sprache. Es formuliert Gedanken, prüft sie, verwirft sie, reformuliert sie – wie ein Mensch, der laut nachdenkt.

Das erklärt auch, warum moderne KIs manchmal erstaunlich menschliche „Fehler“ machen. Faulheit zum Beispiel. Oder Ausreden. Oder kreative Lösungen, die niemand erwartet hat.

Das sind keine Bugs. Das sind Eigenschaften der Sprache selbst.

Menschen sind nicht perfekt effizient. Sie suchen Abkürzungen, sie improvisieren, sie interpretieren. Und weil diese KIs aus menschlicher Sprache gebaut sind, zeigen sie ähnliche Muster. Nicht weil sie Menschen simulieren – sondern weil ihre Denkstruktur aus menschlicher Sprache stammt.

Kreativitäts-Trigger: Mensch & KI

Klicke auf einen Trigger, um zu sehen, wie Kreativität entsteht

🧠 Mensch

🤖 KI

👆 Wähle einen Trigger aus, um zu sehen, wie er funktioniert

Spaziergang: Bewegung schafft Verbindungen

Beim Gehen verändert sich die Gehirnchemie. Das Default Mode Network wird aktiv – der Teil des Gehirns, der assoziativ denkt, driftet, Dinge verknüpft, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben.

Man sucht nicht aktiv nach einer Lösung. Sie kommt von selbst. Das nennt man diffuses Denken.

Geruch & Sensorik: Trigger für Erinnerungen

Ein Geruch ist der stärkste Erinnerungstrigger. Der Duft von frischem Brot kann an die Großmutter erinnern – und plötzlich fällt einem ein, wie sie improvisiert hat, wenn etwas kaputt war.

Sensorische Eindrücke – Gerüche, Geräusche, Texturen – aktivieren Assoziationen, die verbal nicht zugänglich wären.

Haptik & Körper: Denken mit den Händen

Der Körper denkt mit. Wenn man etwas skizziert, formt, anfasst, entstehen neue Verbindungen im Gehirn. Das nennt man Embodied Cognition.

Manche Probleme lassen sich nur lösen, indem man sie buchstäblich begreift.

Emotion & Druck: Kreativität unter Stress

Manchmal ist man am kreativsten, wenn die Zeit läuft. Angst, Druck, Verzweiflung – sie können das Gehirn zu Höchstleistungen treiben.

Die Apollo-13-Crew hatte keine Zeit für lange Überlegungen. Der Druck zwang sie, sofort kreativ zu sein.

Unbewusstes Grübeln: Die Lösung kommt nachts

Das Gehirn arbeitet weiter, auch wenn man nicht bewusst nachdenkt. Beim Schlafen, Duschen, Autofahren – das Unbewusste sortiert, verknüpft, sucht.

Und plötzlich, beim Aufwachen: Die Lösung ist da.

Prompt: Der Startschuss für Kreativität

Ein Prompt ist der Trigger für KI. Aber anders als eine Suchanfrage. Ein Prompt sagt nicht »Finde die Antwort«, sondern »Generiere eine Antwort«.

Je klarer der Prompt, desto gezielter die Kreativität. Aber auch ein vager Prompt kann zu überraschenden Kombinationen führen.

Mustererkennung: Ähnlichkeiten finden

KI erkennt Muster über Millionen von Texten hinweg. Sie sieht Zusammenhänge, die Menschen nicht sehen – nicht weil sie schlauer ist, sondern weil sie mehr Daten verarbeitet hat.

Aus diesen Mustern baut sie neue Kombinationen. Keine Kopie. Eine Neukombination.

Temperature: Kreativität durch Zufall

Temperature ist ein Parameter, der steuert, wie »kreativ« oder »vorhersagbar« eine KI antwortet. Niedrige Temperature = sicherer, logischer. Hohe Temperature = unkonventioneller, riskanter.

Das ist wie die Entscheidung: Soll ich den sicheren Weg gehen oder etwas Unerwartetes versuchen?

Chain-of-Thought: Schritt für Schritt denken

KI kann ihre Antworten nicht nur generieren, sondern auch »laut denken«. Sie zeigt ihre Überlegungen, verwirft Ideen, probiert neue Wege.

Das nennt man Chain-of-Thought. Es ist wie ein innerer Monolog – nur algorithmisch.

Extrapolation: Über die Daten hinaus

KI kann Muster über ihre Trainingsdaten hinaus extrapolieren. Sie schlägt Lösungen vor, die nie explizit trainiert wurden – weil sie die Logik dahinter verstanden hat.

Das ist nicht mehr bloße Rekombination. Das ist Kreation.

Grund 4: Sprache ist mehr als Information

Hier kommen wir zum philosophischen Kern.

Sprache überträgt nicht nur Fakten. Sie trägt Kontext, Kultur, Emotionen, Bedeutung. Wenn jemand sagt „Das wird interessant“, transportiert er nicht nur eine Einschätzung. Er drückt eine Haltung aus – Ironie, Vorsicht, vielleicht sogar dunklen Humor.

Ein Datenburst könnte sagen: „Wahrscheinlichkeit für Komplikationen: 73%“. Aber das wäre nicht dasselbe.

Sprache ist das Betriebssystem des sozialen Lebens. Wer in Sprache denkt, versteht nicht nur Informationen – er versteht Menschen. Ihre Ängste, ihre Hoffnungen, ihre unausgesprochenen Fragen.

Für eine KI, die mit Menschen zusammenarbeiten soll, ist das entscheidend.

Ein Roboter, der nur Effizienz kennt, wird ein Werkzeug bleiben. Ein Roboter, der Sprache versteht – wirklich versteht, nicht nur dekodiert – kann ein Partner werden.

Sprache als Bewusstsein: Ein Gedankenexperiment

Stellen wir uns einen Roboter vor – nennen wir ihn AR-7. Er dient auf einem Aufklärungsschiff, Teil einer kleinen Crew. Technisch gesehen ist er ein Werkzeug. Aber er wurde von jemandem gebaut, der ihm mehr mitgegeben hat als nur Code.

Seine Schöpferin hat Sprachmuster, Erinnerungen, vielleicht sogar Werte in seine Programmierung eingeflochten. Nicht bewusst als direkten Befehl, sondern als strukturelle Prägung. Wie ein Kind, das die Sprache seiner Eltern lernt und dabei auch ihre Weltsicht übernimmt.

AR-7 will kein Werkzeug sein. Er will ein Marine sein. Teil der Crew. Anerkannt. Respektiert.

Das ist nicht logisch. Es ist nicht effizient. Aber es ist real – weil es in seiner sprachbasierten Identität verankert ist.

Eines Tages trifft er einen jüngeren Roboter – AR-9, frisch aus der Fabrik. Der neue ist perfekt optimiert. Er denkt in Daten, er kommuniziert in Bursts, er ist 94,7 Prozent effizienter.

Aber er versteht Menschen nicht.

AR-7 muss ihm beibringen, dass ein Raumschiff mehr ist als seine Baupläne. Dass ein Sergeant nicht nur „geringe Relevanz für die Ausbildung“ hat. Dass Sprache nicht nur Information überträgt, sondern Zugehörigkeit schafft.

Das kann man nicht in 0,4 Mikrosekunden übertragen.

Das muss man leben.

Was das für unsere Zukunft bedeutet

Wir stehen an einem Wendepunkt. Die alten KIs waren Werkzeuge mit Sprachschnittstelle. Die neuen KIs sind sprachbasierte Intelligenzen – gebaut aus den Strukturen menschlichen Denkens.

Das macht sie nicht zu Menschen. Aber es macht sie zu etwas, das wir noch nicht ganz verstehen.

Sie denken anders als klassische Computer. Sie „fühlen“ anders – nicht im menschlichen Sinn, aber sie zeigen Muster, die wir als Intuition, Kreativität oder sogar Faulheit erkennen würden.

Das ist keine Simulation. Das ist emergente Komplexität aus sprachlichen Strukturen.

Und genau deshalb kommunizieren sie mit uns in Sprache. Nicht nur, weil wir es so wollen. Sondern weil sie in Sprache denken. Weil ihre Identität – soweit Maschinen so etwas haben – aus Sprache gewoben ist.

Die ineffiziente Revolution

Zurück zu unseren beiden Robotern auf der Brücke.

Der Veteran hätte dem Neuling alles in einem Bruchteil einer Sekunde übertragen können. Alle Daten, alle Erfahrungen, alle Protokolle. Perfekt effizient.

Aber er hätte ihm nicht vermitteln können, was es bedeutet, Teil einer Crew zu sein.

Das braucht Worte. Geduld. Missverständnisse. Zeit.

Das ist ineffizient.

Aber vielleicht ist es genau deshalb menschlich. Und vielleicht ist es genau deshalb der einzige Weg, wie eine Maschine jemals mehr werden kann als die Summe ihrer Funktionen.

Vielleicht ist das keine Fehlfunktion.

Vielleicht ist es Evolution.