Jupiter ist kein Planet, den man betreten kann. Er ist eine Hölle aus Druck, Hitze und exotischen Materiezuständen. Trotzdem haben wir versucht, in ihn einzudringen. Nur eine einzige Sonde hat es jemals geschafft – und selbst sie überlebte nur 57 Minuten.

Wie tief kommt man wirklich in einen Gasriesen? Und was würde passieren, wenn man es mit einem Raumschiff versuchte?

Inhaltsverzeichnis

Der einzige Versuch: Galileos Todesmission

Am 7. Dezember 1995 wurde Jupiter zum Schauplatz eines geplanten technischen Mordes. Die Tochtersonde der Raumsonde Galileo stürzte mit 170.000 Kilometern pro Stunde in die Jupiteratmosphäre. Die Bremswirkung war so brutal, dass auf die Sonde das 250-fache der Erdbeschleunigung wirkte. In der Stoßwelle entstanden Temperaturen von 16.000 Grad Celsius – heißer als die Sonnenoberfläche.

Aber die Sonde überlebte. Ihr Hitzeschild aus Karbonmaterial wurde fast vollständig abgetragen, doch dann öffnete sich der Fallschirm. 23 Kilometer über dem sogenannten „Nullniveau“ – der Höhe, wo der Druck einem Bar entspricht, wie auf der Erdoberfläche – begann die Sonde ihre Messungen. Was sie fand, übertraf alle Erwartungen.

Schicht für Schicht in die Tiefe

Jupiter hat keine Oberfläche. Stattdessen wird der gasförmige Planet mit jeder Tiefenstufe dichter, heißer und fremder. Die Galileo-Sonde durchflog diese Schichten und sandte ihre Daten zur Muttersonde. Jeder Kilometer tiefer war ein Schritt in eine unwirtlichere Welt.

Nullniveau (0 km): Die obersten Wolken Druck: 1 bar (wie auf der Erde) Temperatur: -108°C Zusammensetzung: 90% Wasserstoff, 10% Helium, Spuren von Methan, Ammoniak, Wasser Was man sieht: Weiße und braune Wolkenbänder aus Ammoniakkristallen. Streifen ziehen sich um den ganzen Planeten. Der Große Rote Fleck – ein Sturm größer als die Erde – wütet seit mindestens 350 Jahren.

Die Wolken bewegen sich mit bis zu 550 Kilometern pro Stunde. Zum Vergleich: Die schnellsten Hurrikane auf der Erde erreichen 300 km/h. Hier ist das die Dauergeschwindigkeit.

50 Kilometer Tiefe: Turbulenzen und Gewitter Druck: 5 bar (etwa so viel wie 40 Meter unter der Meeresoberfläche) Temperatur: 0°C (Gefrierpunkt von Wasser) Zusammensetzung: Wasserstoff, Helium, Wasserdampf, Ammoniumhydrogensulfid Was man erlebt: Massive Fallwinde, Jetstreams, Turbulenzen. Die Galileo-Sonde registrierte hier gewaltige Stürme, die an der Erdoberfläche jedes Gebäude pulverisieren. Blitze zucken – tausendmal stärker als auf der Erde. Sie entstehen in Wasserwolken tief unter der Ammoniakschicht. Die Sonde schaukelte heftig, aber sie hielt. Noch.

Jupiters Schichten: Abstieg in die Hölle

146 Kilometer Tiefe: Das Ende der Galileo-Sonde Druck: 22 bar (entspricht etwa 210 Metern Meerestiefe) Temperatur: 152°C Zusammensetzung: Dichtes Wasserstoff-Helium-Gemisch, erste Übergänge zum überkritischen Zustand Was passiert: Die Kommunikation bricht ab. Die Sonde wird zerquetscht. Ihre Hülle kann dem Druck nicht mehr standhalten. Nach 57 Minuten und 36 Sekunden ist die Mission vorbei.

Das war die tiefste Stelle, die ein menschengemachtes Objekt je in einem Gasriesen erreicht hat. Aber Jupiter geht viel, viel tiefer.

Was liegt unter 150 Kilometern?

Die Galileo-Sonde starb in den äußersten Schichten von Jupiter. Das, was darunter liegt, kennen wir nur aus Computermodellen, Laborexperimenten und theoretischen Berechnungen. Aber diese Daten zeichnen ein Bild einer Welt, die so fremd ist, dass sie jede Science-Fiction übertrifft.

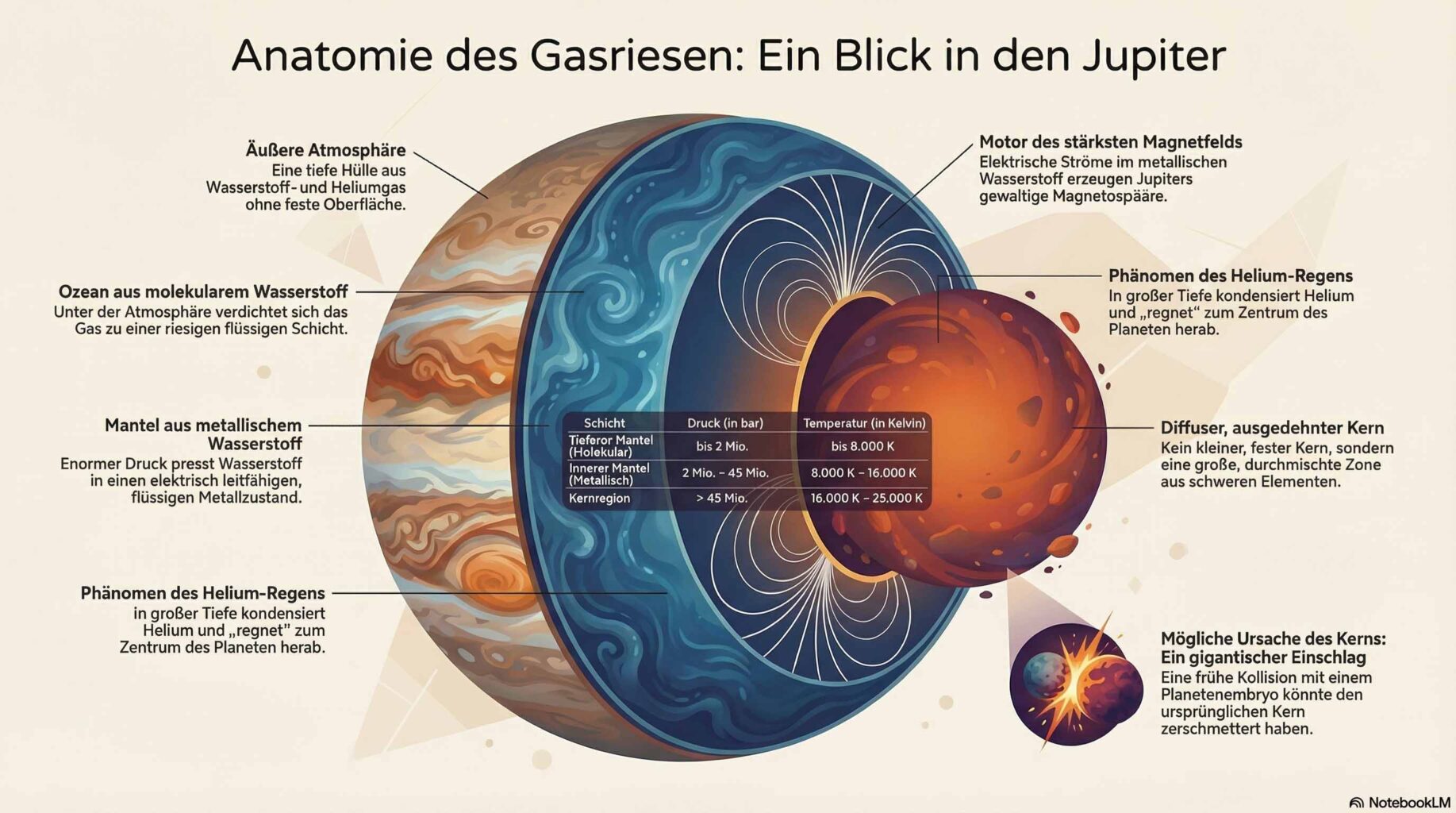

1.000 Kilometer Tiefe: Der Übergang Druck: etwa 100 bar (entspricht 1.000 Metern Wassertiefe – tiefer als die meisten U-Boote normalerweise tauchen) Temperatur: mehrere hundert °C Zusammensetzung: Überkritischer Wasserstoff und Helium – kein Gas mehr, keine Flüssigkeit, sondern ein Zwischenzustand Was hier geschieht: Die Atmosphäre ist so dicht, dass man nicht mehr zwischen Gas und Flüssigkeit unterscheiden kann. Wasserstoff geht in einen überkritischen Zustand über – weder gasförmig noch flüssig, sondern beides zugleich. Die Grenze zwischen Atmosphäre und Planeteninneren verschwindet.

Eine Sonde hier wäre längst zermalmt. Selbst die stabilsten Druckkapseln, die wir bauen können, halten höchstens 1.000 bar aus – das Zehnfache liegt noch vor uns.

10.000 Kilometer Tiefe: Der flüssige Ozean Druck: etwa 20.000 bar (rund zwanzigmal mehr als in der tiefsten Stelle der Ozeane, dem Marianengraben) Temperatur: 2.000 °C Zusammensetzung: Flüssiger molekularer Wasserstoff (H₂) mit eingemischtem Helium, Spuren von Neon, Methan, Wasser Was man hier findet: Einen Ozean. Aber keinen aus Wasser, sondern aus flüssigem Wasserstoff und Helium. Das Gas ist so stark komprimiert, dass es sich wie eine Flüssigkeit verhält. Man könnte darin schwimmen – theoretisch. Praktisch schmilzt oder zerdrückt jedes Material hier in Sekunden.

Helium beginnt hier, Tropfen zu bilden. Diese Tropfen sind dichter als der umgebende Wasserstoff und sinken nach unten wie Regen – nur dass es ein Regen aus flüssigem Edelgas ist, der durch ein Meer aus flüssigem Wasserstoff fällt. Dieser „Heliumregen“ erklärt, warum Jupiters äußere Atmosphäre weniger Helium enthält als erwartet: Es regnet ins Innere. Dieser Prozess setzt zugleich Energie frei – einer der Gründe, warum Jupiter etwa 1,6-mal mehr Wärme abstrahlt, als er von der Sonne empfängt.

20.000 Kilometer Tiefe: Die metallische Grenze Druck: etwa 1-2 Millionen bar (etwa tausendmal mehr als im Marianengraben) Temperatur: 5.000-6.000 °C Zusammensetzung: Atomarer Wasserstoff (H) mit freien Elektronen – metallischer Wasserstoff Was hier passiert: Der Druck ist so extrem, dass Wasserstoff sich in etwas verwandelt, das es auf der Erde nicht gibt – metallischen Wasserstoff. Die Elektronen werden delokalisiert und bewegen sich frei, ähnlich wie in einem Metallgitter. Das Material verhält sich wie geschmolzenes Metall, leitet Elektrizität perfekt und ist die Quelle von Jupiters gewaltigem Magnetfeld.

Dieser Zustand ist so exotisch, dass Wissenschaftler jahrzehntelang versuchten, ihn im Labor herzustellen. Erste experimentelle Hinweise gab es 1996 bei etwa 1 Million bar Druck – allerdings nur für eine Mikrosekunde. 2017 gelang möglicherweise eine stabilere Erzeugung bei rund 5 Millionen bar, aber auch nur für Sekunden. Auf Jupiter existieren Millionen Kubikkilometer davon.

50.000 Kilometer Tiefe: Das metallische Meer Druck: mehrere Millionen bar (zehntausende Male mehr als in der Tiefsee) Temperatur: über 10.000°C Zusammensetzung: Metallischer Wasserstoff vermischt mit metallischem Helium – beide in flüssig-metallischer Phase Was man hier erlebt: Ein Ozean aus metallischem Wasserstoff und Helium. Er rotiert mit enormer Geschwindigkeit um den Planetenkern und erzeugt dabei das stärkste planetare Magnetfeld im Sonnensystem – zwanzigmal stärker als das der Erde. Die Magnetosphäre reicht bis zur Saturnbahn.

Das Material hier ist dichter als Wasser, heißer als die Sonnenoberfläche und elektrisch leitfähig wie Kupfer. Es ist nicht gasförmig, nicht flüssig im herkömmlichen Sinn, nicht fest – es ist etwas anderes. Eine Form von Materie, die nur unter solchen extremen Bedingungen existiert.

71.000 Kilometer Tiefe: Der Kern Druck: über 30 Millionen bar (hunderttausende Male mehr als im tiefsten Ozean) Temperatur: 20.000-36.000 °C Zusammensetzung: Gestein (Silikate), Eisen, Nickel, sowie „Eis“ aus Wasser, Methan und Ammoniak – allerdings so heiß und unter so hohem Druck, dass diese Stoffe nicht gefroren sind, sondern in exotischen Zuständen vorliegen Was hier liegt: Der Kern von Jupiter. Vermutlich 10 bis 25 Erdmassen schwer, bestehend aus Gestein, Eis und Metall. Neuere Messungen der Juno-Sonde zeigen: Der Kern ist nicht scharf begrenzt, sondern löst sich graduell in den darüberliegenden Schichten auf. Detaillierte Gravitationsdaten belegen, dass er teilweise aufgelöst ist und sich mit dem metallischen Wasserstoff vermischt. Es gibt keine klare Grenze mehr.

Die Temperaturen hier sind höher als auf der Sonnenoberfläche. Der Druck ist so extrem, dass selbst Diamanten zerquetscht würden. Nichts, was Menschen je gebaut haben, könnte hier existieren – nicht einmal für eine Nanosekunde.

Was würde mit einem Raumschiff passieren?

Stellen wir uns vor, ein modernes Raumschiff – sagen wir, ein robuster Aufklärer wie die AIOLUS aus dem 24. Jahrhundert – würde versuchen, in Jupiter einzudringen.

Phase 1: Die oberen Wolken (0-50 km) Die Bildwand zeigt eine spektakuläre Landschaft aus wirbelnden Wolkenbändern. Ammoniak-Kristalle treiben vorbei. Die Sensoren registrieren extreme Winde, aber das Schiff ist dafür gebaut – es hält.

Die Crew ist angespannt, aber zuversichtlich. „Strukturintegrität bei 100 Prozent“, meldet die KI. „Kein Problem.“

Phase 2: Die Turbulenzen (50-100 km) Die Fahrt wird rauer. Gewaltige Druckschwankungen schütteln das Schiff. Die Hülle ächzt. Durch die Bildwand sieht man nur noch Chaos – Wolkenfetzen, Dunkelheit, grelle Blitze. Die Temperatur steigt. Die Außenhülle wird heiß.

„Strukturintegrität bei 85 Prozent“, sagt die KI. „Umkehr empfohlen.“

Der Captain zögert. „Wir gehen weiter.“

Phase 3: Der Übergang (100-200 km) Das Schiff dringt in eine Zone ein, wo die Atmosphäre so dicht wird, dass sie fast flüssig wirkt. Die Triebwerke kämpfen. Der Druck von außen steigt exponentiell. Die Hülle beginnt zu knarren – ein tiefes, metallisches Stöhnen, das durch die gesamte Struktur vibriert.

„Strukturintegrität bei 60 Prozent. Kritische Grenze bei 40 Prozent.“

„Noch ein bisschen“, sagt der Captain.

„Negativ. Wir müssen jetzt umkehren.“

Phase 4: Das Point of No Return (etwa 150-200 km) Hier wird es eng. Der Druck erreicht 20, 30, 50 bar. Die Triebwerke arbeiten auf Maximum, um überhaupt noch gegen die Dichte anzukommen. Die Hülle verformt sich minimal – nur Millimeter, aber messbar. Durch die Verbindungsgänge läuft ein feines Zischen – irgendwo dringt Gas ein.

„Strukturintegrität bei 45 Prozent. Umkehr jetzt, oder wir schaffen es nicht mehr zurück!“

Der Captain gibt nach. „Aufstieg. Volle Kraft.“

Das Schiff dreht, kämpft sich nach oben. Die Triebwerke glühen. Es ist knapp – verdammt knapp. Aber sie schaffen es.

Was wäre passiert, wenn sie weitergegangen wären?

Bei etwa 250 Kilometern Tiefe und 100 bar Druck würde die Hülle nachgeben. Nicht explosionsartig – dafür ist der Außendruck zu hoch. Stattdessen eine Implosion. Ein Abschnitt der Außenhülle würde einknicken, dann der nächste. Das Schiff würde in sich zusammengedrückt wie eine Getränkedose unter einem Hammer.

Die Crew hätte keine Chance zu reagieren. Der Tod käme in Millisekunden.

Das zertrümmerte Wrack würde weiter sinken. Bei 1.000 Kilometern wäre es nur noch ein Klumpen komprimiertes Metall. Bei 10.000 Kilometern würde es sich im flüssigen Wasserstoffozean auflösen. Und bei 20.000 Kilometern – in der Zone des metallischen Wasserstoffs – wären selbst die Atomkerne des Schiffsmaterials unter so extremem Druck, dass sie sich neu ordnen würden. Nichts würde übrig bleiben. Nicht einmal Moleküle.

Warum ist Jupiter so extrem?

Die Antwort ist einfach: Masse. Jupiter ist 318 Mal schwerer als die Erde. Seine Schwerkraft presst alles zusammen, was in sein Inneres sinkt. Je tiefer man kommt, desto mehr Masse lastet von oben. Der Druck steigt nicht linear, sondern exponentiell.

Auf der Erde herrschen im Kern etwa 3,6 Millionen Bar Druck – das ist schon gewaltig. Aber Jupiter hat mehr als das Doppelte – und das bei viel geringerer Dichte, weil er fast nur aus den leichtesten Elementen besteht: Wasserstoff und Helium.

Das Paradoxe: Gerade weil Jupiter so leicht ist, wird er so extrem. Die leichten Gase können enorm komprimiert werden, bevor sie eine feste Phase erreichen. Deshalb entsteht diese bizarre Schichtenfolge – von Gas über überkritische Flüssigkeit zu metallischem Wasserstoff bis zum festen Kern.

Es ist eine Materialhölle, geschaffen allein durch Schwerkraft.

Was würde man wirklich sehen?

Die große Frage: Wie sähe es aus, wenn man dort unten wäre? Könnte man überhaupt etwas sehen?

In den obersten 50 Kilometern: Ja. Wolken, Stürme, Farben. Braun, weiß, orange, rötlich – von Ammoniakkristallen, Schwefelverbindungen, organischen Molekülen. Die Sicht ist begrenzt durch die dichte Atmosphäre, aber man erkennt etwas.

Bei 100-500 Kilometern: Die Sicht wird immer schlechter. Die Atmosphäre ist so dicht, dass Licht kaum noch durchdringt. Es ist, als würde man in immer trüberes Wasser tauchen. Alles wird diffus, milchig, dunkel.

Ab 1.000 Kilometern: Totale Dunkelheit. Kein sichtbares Licht dringt mehr hierher – die Dichte ist zu hoch, die Streuung zu stark. Die einzige „Sicht“ ist durch Sensoren möglich – Wärmebildkameras, Druckmesser, Spektrometer. Eine Kamera zeigt nur Schwärze.

Ab 10.000 Kilometern: Selbst Infrarotlicht wird absorbiert. Die einzige Möglichkeit, hier „zu sehen“, ist durch indirekte Messungen – Schallwellen, Magnetfelder, Dichteunterschiede. Man ist blind in einem Meer aus Materie.

Ab 20.000 Kilometern: In der Zone des metallischen Wasserstoffs kann man gar nichts mehr sehen – elektromagnetische Strahlung wird dort stark absorbiert und gestreut. Das Material ist undurchdringlich für jede bekannte Form von Strahlung. Sichtbares Licht wäre hier schon längst nicht mehr durchgedrungen.

Es wäre wie der Blick ins Innere der Sonne – nur kälter, dichter, fremder.

Wird man je ein Schiff bauen können, das tiefer kommt?

Theoretisch: vielleicht. Praktisch: wahrscheinlich nicht.

Das Problem ist exponentiell: Jeder Kilometer tiefer erfordert eine exponentiell stärkere Hülle. Eine Sonde, die bis 200 Kilometer kommt, müsste doppelt so stark gepanzert sein wie eine, die nur bis 150 Kilometer kommt. Eine für 500 Kilometer müsste zigfach dicker sein. Und eine für 1.000 Kilometer wäre so massiv, dass sie nicht mehr transportabel wäre.

Selbst wenn man eine Hülle aus Diamant oder noch exotischeren Materialien bauen würde – ab einem gewissen Punkt ist das Material selbst das Problem. Kein bekanntes Material kann mehrere Millionen Bar Druck aushalten, ohne seine Struktur zu verlieren.

Die einzige theoretische Möglichkeit: Ein Schiff, das selbst aus metallischem Wasserstoff besteht. Oder eines, das den Druck nicht durch Stärke, sondern durch Gegendruck ausgleicht – indem es sein Inneres ebenfalls unter extremen Druck setzt. Aber dann wäre keine Crew überlebensfähig.

Oder: Eine KI. Eine künstliche Intelligenz, eingebettet in ein extrem miniaturisiertes, druckresistentes System. Keine Menschen, keine Lebenserhaltung, nur Sensoren und ein Sender. Klein genug, stark genug, intelligent genug, um zu überleben und Daten zu senden.

Aber selbst das hätte Grenzen. Irgendwann ist der Druck so hoch, dass selbst die stabilste Elektronik versagt.

Was wir gelernt haben – und was nicht

Die Galileo-Sonde hat uns mehr über Jupiter gelehrt als alle Teleskope zusammen. Aber sie kratzte nur an der Oberfläche – buchstäblich. 146 Kilometer von 71.000. Nicht einmal 0,2 Prozent des Radius.

Was wir wissen:

- Jupiter ist heißer als gedacht

- Seine Atmosphäre ist turbulenter als erwartet

- Helium und Neon fehlen in den oberen Schichten – sie regnen ins Innere

- Der Übergang zu metallischem Wasserstoff ist graduell, nicht abrupt

- Der Kern ist größer und diffuser als gedacht

Was wir nicht wissen:

- Wie genau sieht der Kern aus?

- Gibt es in der metallischen Zone Konvektionsströme wie im Erdmantel?

- Könnten dort chemische Prozesse ablaufen, die wir nicht verstehen?

- Bilden sich in der Tiefe vielleicht sogar exotische Verbindungen – Diamanten aus Kohlenstoff, der im Wasserstoff gelöst ist?

Die Antworten liegen tief unter der Oberfläche. Und sie werden dort bleiben – für lange Zeit.

Jupiter lässt nicht los

Gasriesen sind die fremdartigsten Orte im Sonnensystem. Nicht, weil sie weit weg sind – Mars ist weiter weg und trotzdem verständlicher. Sondern weil sie aus Materie bestehen, die sich auf eine Weise verhält, die wir nur aus Computermodellen kennen.

Jupiter ist kein Planet. Er ist eine Materialhölle. Eine Welt ohne Oberfläche, ohne festen Grund, ohne Entkommen. Wer in ihn eintaucht, sinkt immer tiefer, bis die Physik selbst zur Guillotine wird.

Die Galileo-Sonde hat 57 Minuten überlebt. Das ist der Rekord. Und es wird wohl lange so bleiben.

Denn Jupiter verzeiht keine Fehler. Er ist geduldig, unerbittlich, tödlich. Und er wartet.

Vielleicht schicken wir eines Tages eine neue Sonde. Eine stärkere, bessere, tiefer tauchende. Vielleicht kommt sie bis 300 Kilometer. Vielleicht 500.

Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem selbst die beste Technik kapituliert.