Die Brücke der Enterprise ist ein Traum: Ein riesiges Panoramafenster zeigt bunte Nebel, vorbeiziehende Sterne, majestätische Planeten in Armeslänge. Captain Kirk blickt nachdenklich hinaus ins All, während die Crew hinter ihm arbeitet. Ein ikonisches Bild der Science Fiction – und physikalisch wie technisch kompletter Unsinn.

Die Wahrheit über Weltraumreisen ist ernüchternder: Die meiste Zeit würde man durch ein hypothetisches Fenster nichts sehen außer Schwärze mit weißen Punkten. Keine bunten Nebel, keine vorbeirasenden Sterne, keine dramatischen Ausblicke. Und realistischerweise würde es solche Fenster gar nicht erst geben. Stattdessen: Displays. Überall. Displays, die zeigen, was die Sensoren sehen – nicht, was das menschliche Auge wahrnehmen würde.

Willkommen in der realen Zukunft der Raumfahrt: fensterlos, bildschirmbasiert und faszinierend anders als alles, was Hollywood uns erzählt hat.

Inhaltsverzeichnis

Warum Fenster eine schlechte Idee sind

Beginnen wir mit der unangenehmen Wahrheit: Fenster in Raumschiffen sind ein Sicherheitsrisiko, ein technischer Albtraum und schlicht zu teuer für das, was sie bieten.

Strukturschwäche und Leckage-Risiko

Ein Fenster ist per Definition eine Schwachstelle. Egal wie dick das Glas oder transparent-keramische Material ist – es ist schwächer als eine durchgehende Metallwand. Im Weltraum, wo jedes Mikrometeoritenteilchen mit mehreren Kilometern pro Sekunde einschlagen kann, ist das ein Problem.

Die ISS hat Fenster, ja. Kleine, mehrschichtige, extrem dicke Fenster mit zusätzlichen Schutzblenden. Und selbst die bekommen regelmäßig Kratzer und Mikroeinschläge. Die Cupola, das berühmte Aussichtsfenster der ISS, besteht aus sieben Fenstern mit jeweils mehreren Schichten aus Glas und Aluminiumoxidkeramik; die äußeren Paneele können bei Beschädigung ausgetauscht werden. Das Gewicht? Enorm. Die Wartung? Aufwendig. Und das ist nur für einen Erdorbit, wo die Geschwindigkeiten vergleichsweise niedrig sind.

Bei interplanetaren Geschwindigkeiten – 20, 30, 50 Kilometer pro Sekunde – wird jedes Staubkorn zur Gewehrkugel. Ein Fenster würde zusätzliche Panzerung, Schutzschilde, Redundanzsysteme erfordern. Und selbst dann wäre es ein Risiko.

Strahlung

Dann kommt die Strahlung. Im Erdorbit schützt das Magnetfeld vor kosmischer Strahlung und Sonnenwind. Aber außerhalb? Im tiefen Raum, auf dem Weg zum Mars oder Jupiter? Da ist man der vollen Dröhnung ausgesetzt.

Metall bietet Strahlenschutz. Wasser noch besser. Glas? Kaum. Selbst dickes Glas stoppt kaum hochenergetische Protonen oder Gammastrahlung – dafür braucht man wasserstoffreiche Kunststoffe oder Metall- und Wasserschichten. Ein Fenster müsste zusätzlich abgeschirmt werden, etwa durch Bleiverkleidung oder Wassertanks im Wandaufbau. Das macht es noch schwerer, noch teurer.

Die Apollo-Astronauten sahen merkwürdige Lichtblitze, auch mit geschlossenen Augen – kosmische Strahlung, die direkt die Netzhaut traf. Auf längeren Reisen würde die kumulative Strahlendosis zum Problem. Ein großes Fenster erhöht die Exposition unnötig.

Thermische Probleme

Im Weltraum gibt es extreme Temperaturunterschiede. Die sonnenzugewandte Seite eines Raumschiffs kann über 120°C heiß werden, die Schattenseite sinkt unter -150°C. Ein Fenster wäre eine thermische Brücke – Hitze würde eindringen oder entweichen, je nach Orientierung.

Moderne Raumschiff-Designs nutzen Isolierung und aktive Kühlung, um die Temperatur konstant zu halten. Ein Fenster macht das schwieriger. Man bräuchte mehrschichtige Verglasung, Wärmereflexionsschichten, vielleicht aktive Kühlelemente im Rahmen.

Der Trend: Fensterlose Flugzeuge

Interessanterweise denkt man selbst bei Flugzeugen über fensterlose Designs nach. Ohne Fenster könnte man den Rumpf leichter, flexibler und aerodynamischer bauen. Displays an den Wänden würden die „Aussicht“ ersetzen – sogar eine bessere, weil man Kameras außen positionieren könnte, ohne die Sitzposition zu berücksichtigen. Zusatznutzen: Keine Spiegelungen und Reflexionen, wie sie durch echte Fenster entstehen.

Einige Business-Jets experimentieren bereits damit. Die Passagiere bekommen hochauflösende Displays, die Live-Bilder von außen zeigen – oder eben einen Sonnenuntergang, einen Sternenhimmel, was immer sie sehen wollen.

In Wolkenkratzern könnte das ähnlich kommen: Statt echten Fenstern (die Wärme durchlassen, Privatsphäre fehlt, teuer in der Wartung) könnten Displays die Wände bilden. Zeigen, was draußen ist – oder etwas Schöneres. Einen Wald. Das Meer. Einen fremden Planeten.

Für Raumschiffe ist dieser Trend erst recht sinnvoll. Wenn schon Flugzeuge über fensterlose Designs nachdenken, dann wird ein Raumschiff, das Jahrzehnte durchhalten muss, definitiv darauf setzen.

Was würde man sehen? (Wenn es denn Fenster gäbe)

Nehmen wir trotzdem an, ein Raumschiff hätte ein Fenster. Vielleicht auf einem Luxuskreuzer für Touristen. Vielleicht als kleine Bullaugen in Mannschaftsräumen, psychologisch wichtig, technisch trotzdem riskant. Was würde man sehen?

Keine bunten Nebel

Die spektakulären Bilder vom Hubble-Teleskop – der Orionnebel in leuchtendem Rot und Blau, der Carinanebel in Gold und Violett – das sind Langzeitbelichtungen. Stundenlange Aufnahmen, bei denen winzigste Lichtmengen akkumuliert werden. Oft mit Filtern, die bestimmte Wellenlängen hervorheben. Oft nachkoloriert, um Details sichtbar zu machen.

Mit bloßem Auge? Ein Nebel wäre wie die Andromedagalaxie oder die Plejaden am Nachthimmel – ein verwaschener, schwacher Fleck. Grau, diffus, kaum Farbe. Das menschliche Auge ist nachts farbunempfindlich (die Stäbchen sehen kaum Farbe) – selbst farbige Emissionsnebel wirken daher grau. Vielleicht ein Hauch von Tönung, wenn man sehr genau hinschaut und sich die Augen ans Dunkle gewöhnt haben. Aber die leuchtenden, farbenfrohen Wunder der Astrofotografie? Die sieht man nicht.

Selbst wenn man direkt durch den Orionnebel fliegen würde – ein Ereignis, das Jahrhunderte dauern würde –, sähe es aus wie dichter werdender Nebel. Langsam. Subtil. Nicht wie ein Sprung durch ein regenbogenfarbenes Tor.

Sterne: Nur Punkte

Sterne funkeln am Nachthimmel der Erde – wegen der Atmosphäre, die das Licht bricht und streut. Im Weltraum funkeln sie nicht. Sie sind einfach da: weiße Punkte auf schwarzem Grund. Klar, scharf, bewegungslos.

Und sie bewegen sich nicht vorbei. Nicht bei den Geschwindigkeiten, die realistisch sind. Selbst mit 50 km/s – einer wahnwitzig hohen Geschwindigkeit für heutige Maßstäbe – braucht man vier Jahre bis zum nächsten Stern. Die Sternbilder würden sich über Monate minimal verschieben. Kein dramatisches „Vorbeiziehen“ wie in Filmen.

Selbst bei relativistischen Geschwindigkeiten – sagen wir, 10% Lichtgeschwindigkeit, völlig hypothetisch – würde die Bewegung langsam wirken. Der „Streifeneffekt“ aus Star Wars ist Unsinn. Sterne würden sich langsam verschieben, vielleicht ihre Farbe ändern (Dopplereffekt), aber keine Streifen ziehen.

Planeten sind überraschend klein

Ein Planet, selbst ein großer wie Jupiter, ist aus der Entfernung erstaunlich klein. Jupiter hat einen Durchmesser von etwa 140.000 Kilometern. Klingt riesig. Aber aus einer Million Kilometer Entfernung – das ist schon ziemlich nah, gefährlich nah für ein echtes Raumschiff – erscheint er nur als Scheibe von etwa 8 Grad am Himmel. Ungefähr so groß wie die Handfläche auf Armeslänge.

Beeindruckend? Ja. Riesig und bedrohlich wie in Filmen? Nein.

Die Erde, vom Mond aus gesehen, erscheint etwa viermal größer als der Mond von der Erde aus – schön, aber nicht überwältigend. Die Apollo-Astronauten konnten sie mit dem Daumen verdecken.

Aus größerer Entfernung schrumpfen Planeten zu Punkten. Mars, von der Erde aus, ist nur ein rötlicher Punkt, selbst im Teleskop. Von Jupiter aus wäre die Erde unsichtbar – verloren im Glanz der Sonne.

Schwärze

Und das ist die überwältigende Realität: Die meiste Zeit sieht man Schwärze. Pure, absolute Schwärze. Ohne Atmosphäre, die Licht streut, ist das All nicht „dunkelblau“ oder „dunkelgrau“ – es ist schwarz. Perfekt schwarz, tiefer als alles, was man auf der Erde sehen kann.

Die Sterne sind da, ja. Millionen Punkte. Aber zwischen ihnen? Nichts. Das menschliche Auge verliert sich darin. Es gibt keinen Horizont, keinen Bezugspunkt, keine Tiefe. Nur Punkte auf Schwärze.

Das ist, wenn man ehrlich ist, das Gegenteil von spektakulär. Es ist monoton. Leer. Nach den ersten Minuten der Ehrfurcht wahrscheinlich langweilig.

Was man tatsächlich sehen würde: Triebwerke und Lichter

Es gibt eine Ausnahme: Andere Raumschiffe. Wenn sie nah genug sind und ihre Triebwerke feuern, würde man das sehen.

Ein Ionenantrieb leuchtet bläulich. Plasmastrahlen eines Fusionsantriebs würden hell glühen, vielleicht weiß-blau oder violett, je nach Temperatur. Chemische Triebwerke – falls noch in Gebrauch – würden kurze, helle Flammen zeigen (die allerdings schnell erlöschen, weil kein Sauerstoff nachkommt).

Schiffe würden sich gegenseitig anleuchten müssen, um sichtbar zu sein. Positionslichter, Navigationslichter – genau wie bei Schiffen auf See oder Flugzeugen in der Luft. Rot an Backbord, Grün an Steuerbord, Weiß am Heck. Nicht aus Tradition, sondern weil es funktioniert: Man erkennt sofort die Orientierung und Bewegungsrichtung eines anderen Fahrzeugs. Ohne Beleuchtung wäre ein Raumschiff unsichtbar, nur ein schwarzer Schatten vor schwarzem Grund.

Science-Fiction-Literatur hat das schon lange erkannt. In Arthur C. Clarkes Rendezvous with Rama erkunden Astronauten ein riesiges außerirdisches Schiff – aber sie tun es fast ausschließlich mit Scheinwerfern, Sensoren und Datenanalyse. Die „Aussicht“ ist zweitrangig. In Kim Stanley Robinsons Mars-Trilogie verbringen die Charaktere Monate auf dem Flug zum Mars, in einem Schiff mit wenigen kleinen Fenstern. Die psychologische Belastung wird thematisiert, aber die Lösung sind nicht größere Fenster, sondern bessere soziale Strukturen und Ablenkung.

U-Boote: Die beste Analogie

Moderne militärische U-Boote haben keine Fenster. Null. Das Periskop ist die einzige Möglichkeit, nach draußen zu schauen, und das wird nur selten benutzt.

Die Besatzung sieht wochenlang nichts außer Metallwände, Displays, Röhren, Kabel. Kein Tageslicht. Keine Aussicht. Nur künstliche Beleuchtung und die Monitore der Sonar- und Navigationssysteme.

Das ist psychologisch extrem belastend. U-Boot-Fahrer werden intensiv auf diese Isolation vorbereitet. Es gibt Routinen, Rituale, psychologische Unterstützung. Und trotzdem ist es hart.

Ein Raumschiff wäre ähnlich. Nur schlimmer, weil die Reisen länger dauern. Wochen bis Monate bis Jahre, je nach Ziel. Keine Möglichkeit, mal „an die Oberfläche“ zu kommen. Keine Hafenbesuche. Nur das Schiff.

Display-Technologie: Der bessere Weg

Hier wird es faszinierend: Displays sind nicht nur sicherer als Fenster – sie sind besser.

Folien-Displays: Die Zukunft der Architektur

Die Display-Technologie entwickelt sich rasant. OLED-Bildschirme sind dünn, flexibel, energieeffizient. MicroLED verspricht noch höhere Auflösung und Langlebigkeit. E-Paper-Displays können Bilder ohne Stromverbrauch halten und werden immer farbiger und schneller.

Allerdings: Aktuelle OLEDs würden im Vakuum und unter Strahlung schnell altern, da organische Materialien degradieren. Aber anorganische MicroLEDs gelten als weltraumtauglich und könnten die Lösung sein.

In 50, 100 Jahren könnten Displays wie Tapeten sein. Dünn wie Folie, flexibel, an jede Oberfläche anpassbar. Man könnte sie direkt in die Wände integrieren, als Teil der Struktur, nicht als zusätzliches Gerät.

Ein Raumschiff könnte jede Wand zu einem Display machen. Nicht nur auf der Brücke, sondern überall. In den Gängen. In den Kabinen. In der Messe. Jede Fläche könnte Informationen anzeigen, visuelle Eindrücke vermitteln, die Umgebung simulieren.

Das würde nicht nur Gewicht und Raum sparen (keine schweren Fensterrahmen, keine Mehrfachverglasung). Es wäre auch stromsparend – moderne Displays verbrauchen erstaunlich wenig Energie, vor allem wenn sie statische Bilder zeigen.

Was Displays zeigen können

Der große Vorteil: Displays können mehr zeigen als das, was ein menschliches Auge sehen würde.

False-Color-Darstellungen: Infrarotstrahlung sichtbar machen. Röntgenquellen darstellen. UV-Spektrum einblenden. Ein Display könnte einen nahen Stern nicht nur als hellen Punkt zeigen, sondern seine Korona, seine Strahlungsemissionen, seine magnetischen Felder – alles visualisiert in Farben, die das Auge verstehen kann.

Overlays und Augmented Reality: Distanzen einblenden. Geschwindigkeiten anzeigen. Gefahrenzonen markieren. Ein Asteroid wird nicht nur als grauer Brocken gezeigt, sondern mit Daten: Größe, Zusammensetzung, Flugbahn, Kollisionswahrscheinlichkeit.

Zoom und Filter: Die Auflösung des menschlichen Auges ist begrenzt. Ein Display kann zoomen. Einen Planeten in der Ferne vergrößern, Details zeigen, die man sonst nie sehen würde. Oder herauszoomen, das gesamte Sternbild zeigen, Navigationshilfen einblenden.

360-Grad-Ansichten: Kameras rund um das Schiff erfassen alles. Die Displays können diese Ansichten kombinieren, eine vollständige Rundumsicht bieten. Man könnte „nach hinten“ schauen, ohne das Schiff zu drehen. Oder gleichzeitig mehrere Richtungen beobachten.

Individuelle Konfiguration: Jeder könnte wählen, was er sehen will. Der Kapitän will taktische Daten? Das Display zeigt Vektoren, Flugbahnen, Bedrohungen. Ein Besatzungsmitglied will Entspannung? Das Display zeigt einen irdischen Wald, ein Meer, einen Sonnenuntergang.

Displays in jedem Raum

In einem realistischen Raumschiff würde fast jeder Raum Displays haben – nicht als „Fernseher“, sondern als integrierte Architektur.

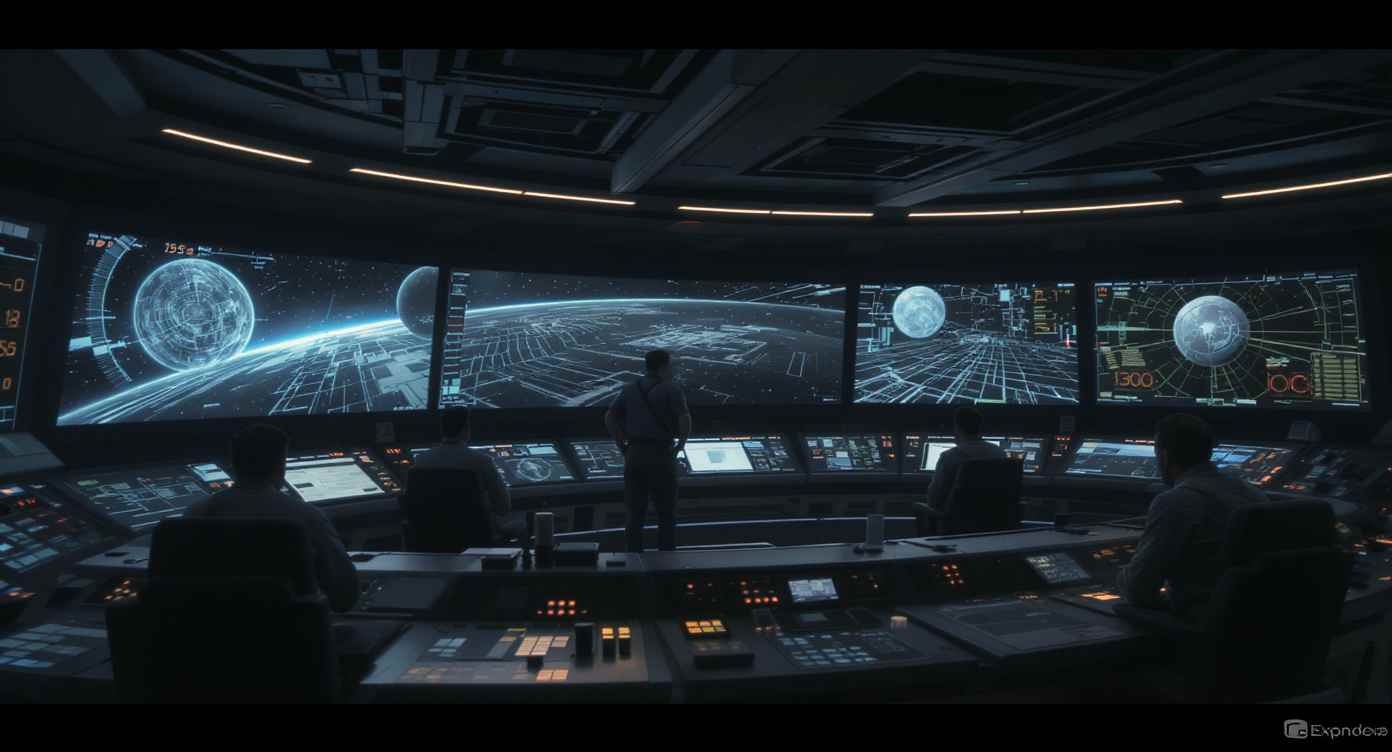

Brücke: Selbstverständlich. Große Display-Wände, die taktische Informationen, Sensorendaten, Kommunikationskanäle zeigen. Keine einzelnen Monitore wie in heutigen Kontrollräumen, sondern nahtlose, wandfüllende Projektionen. Konfigurierbar je nach Situation.

Mannschaftsräume: Große Gemeinschaftsdisplays, die eine „Aussicht“ simulieren. Vielleicht einen Blick auf den Heimatplaneten. Oder auf das Ziel der Reise. Oder einfach einen beruhigenden Sternenhimmel, besser als durch jedes Fenster.

Private Kabinen: Hier wird es richtig interessant. Heutzutage hat jedes Hotelzimmer einen großen Wandmonitor. In 100 Jahren? Die gesamte Wand könnte ein Display sein.

Nicht nur für Unterhaltung – das auch, natürlich. Filme, Spiele, Kommunikation mit der Heimat. Aber auch für Komfort: Die Wand könnte einen Ausblick simulieren. Ein Fenster zu einem Garten. Einen Blick auf die Erde. Oder etwas völlig Abstraktes: Farbspiele, Muster, Kunst.

Psychologisch wäre das enorm wichtig. Eine Kabine fühlt sich weniger wie eine Zelle an, wenn die Wände nicht aus kaltem Metall bestehen, sondern aus wandelbaren, visuell ansprechenden Flächen. Der Raum würde größer wirken. Offener. Weniger bedrückend.

Korridore: Sogar hier könnte es Displays geben. Navigationshilfen. Statusanzeigen. Vielleicht subtile Beleuchtungseffekte, die den circadianen Rhythmus unterstützen – „Morgenlicht“ in der Schlafphase, „Abenddämmerung“ vor der Ruhezeit.

The Expanse macht es vor

The Expanse zeigt genau diesen Ansatz. Die Brücken der Schiffe sind voller Displays – große Projektionswände, holografische Interfaces, Datentafeln. Durch die wenigen kleinen Fenster schaut kaum jemand. Warum auch? Die Displays zeigen mehr, besser, relevanter.

In den Wohnräumen gibt es Bildschirme, die Unterhaltung, Kommunikation, Informationen bieten. Die Charaktere verbringen mehr Zeit vor Screens als vor Fenstern.

Und das ist realistisch. In einem echten Raumschiff würde man die Außenwelt fast ausschließlich durch Displays erleben.

Aber ist das nicht… trist?

Man könnte argumentieren: Ist das nicht deprimierend? In einem Raumschiff zu sein, das keine echten Fenster hat, nur Bildschirme?

Vielleicht. Aber bedenken wir: Was würde man durch ein „echtes“ Fenster sehen? Meistens Schwärze. Statische Sterne. Nichts, was sich bewegt, nichts, was sich ändert.

Ein Display kann zeigen, was relevant ist. Was interessant ist. Was hilft. Es kann Daten visualisieren, Gefahren markieren, Schönheit simulieren. Es ist nicht „schlechter“ als ein Fenster – es ist funktionaler.

Zudem: Wir leben schon heute mehr mit Displays als mit echten Fenstern. Die meisten Arbeitsplätze haben keine Fenster, oder die Fenster werden ignoriert, weil man auf Monitore starrt. In U-Bahnen, Bussen, Flugzeugen – viele schauen auf ihr Smartphone statt aus dem Fenster.

Die nächste Generation wird mit omnipräsenten Displays aufwachsen. Für sie wird es normal sein, die Welt durch Screens zu erleben. Ein Raumschiff ohne Fenster, aber mit intelligenten Display-Wänden? Das wird sich nicht trist anfühlen. Das wird sich wie Zukunft anfühlen.

Die psychologische Dimension

Trotzdem: Die psychologische Belastung einer langen Raumreise sollte man nicht unterschätzen.

Isolation und Monotonie

Selbst mit den besten Displays – die Tatsache bleibt, dass man in einer Metallröhre eingeschlossen ist, Millionen Kilometer von allem entfernt. Keine frische Luft. Kein Wind. Kein Regen. Keine natürliche Umgebung.

Menschen sind nicht für solche Bedingungen gemacht. Wir brauchen Abwechslung, Natur, soziale Interaktion, Bewegung. Ein Raumschiff kann das nur begrenzt bieten.

Displays können helfen, aber sie täuschen nicht das Gehirn. Man weiß, dass die „Aussicht“ auf einen Wald nur ein Bild ist. Man kann nicht rausgehen. Man kann nicht den Boden unter den Füßen spüren, die Sonne auf der Haut.

„Earth-Sickness“

Ein hypothetisches Phänomen, das in mancher Science Fiction beschrieben wird: Die Sehnsucht nach der Erde. Nach Horizont. Nach echtem Himmel. Nach Schwerkraft, die nicht künstlich ist. In der Fachpsychologie spricht man vom „Earth-out-of-view phenomenon“.

Menschen, die Monate oder Jahre im All verbringen, könnten eine Form von Heimweh entwickeln, die tiefer geht als emotionale Bindung. Evolutionär sind wir an die Erde angepasst – an ihre Schwerkraft, ihr Licht, ihre Atmosphäre. Im All fehlt das alles.

Displays können die Erde zeigen, aber sie können sie nicht ersetzen.

VR als Lösung?

Eine mögliche Antwort: Virtual Reality. Nicht nur Displays an den Wänden, sondern vollständige VR-Umgebungen.

Ein Besatzungsmitglied könnte in einen VR-Raum gehen und für eine Stunde „nach Hause“. Auf einem Strand spazieren. Durch einen Wald wandern. Mit Freunden virtuell zusammenkommen. Das wäre nicht nur Unterhaltung, sondern psychische Gesundheitsvorsorge.

NASA und ESA testen bereits „Virtual Reality Countermeasures“ zur Stressminderung auf Langzeitmissionen. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend: VR kann tatsächlich helfen, die psychologische Belastung langer Isolation zu reduzieren.

Manche Science-Fiction-Autoren haben das bereits erkundet. In Iain M. Banks‘ Culture-Romanen verbringen Charaktere erhebliche Zeit in simulierten Realitäten – nicht als Flucht, sondern als legitime Form des Erlebens.

Für lange Raumreisen könnte das notwendig werden. Nicht als Ersatz für echte Erfahrungen, aber als Brücke. Als Weg, die psychologische Belastung erträglich zu machen.

Licht und circadiane Rhythmen

Ein oft übersehener Aspekt: natürliches Licht. Auf der Erde reguliert der Tag-Nacht-Zyklus unsere innere Uhr. Im Weltraum gibt es das nicht – oder besser gesagt, es gibt es anders.

Im Erdorbit erlebt man 16 „Tage“ pro 24 Stunden. Alle 90 Minuten Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das ist für den Körper völlig verrückt.

Im tiefen Raum gibt es nur die konstante Sonne – oder gar keine Sonne, wenn man sich von ihr entfernt.

Die Lösung: Künstliche Beleuchtung, die einen 24-Stunden-Zyklus simuliert. LED-Panels, die Farbtemperatur und Helligkeit ändern. Morgens bläulich-weißes Licht. Abends warm-oranges Licht. Das hilft dem Körper, seinen Rhythmus zu halten.

Tatsächlich wird das bereits auf der ISS erprobt: Seit 2017 gibt es dort ein LED-System mit Farbtemperatursteuerung, das den circadianen Rhythmus der Astronauten unterstützt.

Und auch hier könnten Displays eine Rolle spielen. Wände, die nicht nur Bilder zeigen, sondern auch als Lichtquellen dienen. Subtil, aber effektiv.

Was machen Science-Fiction-Werke richtig oder falsch?

The Expanse: Weitgehend realistisch

The Expanse trifft es ziemlich gut. Die Schiffe haben wenige, kleine Fenster – meist Bullaugen, kaum genutzt. Die Brücken sind voller Displays. Charaktere starren auf Bildschirme, nicht aus Fenstern. Wenn Schiffe kämpfen, sieht man es auf Radar und taktischen Displays. Die Besatzung sieht den Feind nie mit bloßem Auge.

Allerdings: Manchmal zeigt die Serie dramatische Außenaufnahmen von Planeten und Raumstationen, die durch Fenster sichtbar wären. Das ist künstlerische Freiheit – und verständlich. Aber in der Realität wären diese Ansichten auf Displays, nicht durch Glas.

Arthur C. Clarke: Funktionalität vor Ästhetik

In Clarkes Rendezvous with Rama gibt es kaum Diskussion über „Aussichten“. Die Astronauten nutzen Instrumente, Sensoren, Scheinwerfer. Das gigantische außerirdische Schiff Rama ist so dunkel, dass man ohne künstliche Beleuchtung nichts sehen würde – Fenster wären sinnlos. Clarke versteht: Im Weltraum zählt nicht, was man sieht, sondern was man messen kann.

Auch in 2001: A Space Odyssey (der Roman, nicht nur der Film) wird die Monotonie langer Raumflüge thematisiert. Die Crew verbringt Zeit in Kryoschlaf, weil die Reise sonst psychologisch unerträglich wäre.

Kim Stanley Robinson: Psychologie des Eingeschlossenseins

Robinsons Mars-Trilogie zeigt realistische Raumschiffe: eng, funktional, mit wenigen Fenstern. Die psychologische Belastung des monatelangen Fluges wird detailliert beschrieben. Die Charaktere entwickeln Routinen, Konflikte, Bewältigungsstrategien. Keine romantischen Ausblicke auf Sterne – nur das Wissen, dass man in einer Dose durchs Vakuum fliegt.

Alastair Reynolds: Generationenschiffe ohne Aussicht

In Reynolds‘ Revelation Space-Universum sind Raumschiffe oft gigantische Generationenschiffe, in denen Menschen ihr ganzes Leben verbringen. Fenster? Gibt es kaum. Die Bewohner leben in künstlichen Habitaten tief im Inneren des Schiffs, geschützt vor Strahlung. Manche werden geboren, leben und sterben, ohne jemals den Weltraum „gesehen“ zu haben – nur auf Bildschirmen.

2001: A Space Odyssey – Großes Fenster, problematisch

Kubricks Meisterwerk zeigt ein riesiges Fenster auf der Discovery, durch das die Crew den Jupiter betrachtet. Es ist ikonisch, visuell beeindruckend – und technisch fragwürdig.

Ein so großes Fenster wäre eine strukturelle Schwachstelle. Und was sieht man? Jupiter als orangefarbene Scheibe. Schön, ja. Aber realistisch würde man ihn über Kameras und Displays betrachten, mit besserer Auflösung, besseren Filtern, besserer Analyse.

Das eine, was der Film richtig macht: Die Stille des Alls. Keine Geräusche außerhalb des Schiffes. Das war 1968 revolutionär.

Interstellar – Das schwarze Loch

Christopher Nolans Interstellar zeigt das schwarze Loch Gargantua mit atemberaubender Genauigkeit – basierend auf echten physikalischen Berechnungen. Die Gravitationslinsen-Effekte, die verzerrten Lichtbögen, das ist alles korrekt.

Aber würde man das so sehen? Durch ein Fenster?

Vielleicht. Ein schwarzes Loch ist so hell (durch die Akkretionsscheibe), dass man es mit bloßem Auge sehen könnte. Aber auch hier: Ein Display könnte mehr zeigen. Details verstärken. Filter nutzen. Sicherheitswarnungen einblenden.

Star Trek – Die Panorama-Illusion

Star Trek ist das Paradebeispiel für unrealistische Fenster. Die Brücke der Enterprise hat ein riesiges Panoramafenster, durch das man ständig dramatische Ansichten sieht: Planeten, Schiffe, Nebel.

In der Realität wäre das ein Sicherheitsalbtraum. Ein einziger Meteoritentreffer, und die gesamte Brücke wird dekomprimiert. Kein vernünftiger Schiffsdesigner würde das jemals bauen.

Interessanterweise: In späteren Star-Trek-Serien wird angedeutet, dass der „Hauptschirm“ eigentlich ein Display ist, kein echtes Fenster. Das macht mehr Sinn. Aber die Darstellung legt nahe, es sei ein Fenster – und genau das ist das Problem.

Battlestar Galactica – Funktionale Fenster

Die reimaginierte Battlestar Galactica zeigt eine interessante Lösung: Die Brücke hat Fenster, aber sie sind klein, dick, und die Besatzung nutzt sie selten. Meistens wird auf Displays und Sensoren vertraut.

In Kampfszenen schließen sich Panzerblenden vor den Fenstern. Das ist clever – Fenster für den Normalfall, Schutz im Ernstfall.

Allerdings bleiben die Fragen: Warum überhaupt Fenster einbauen, wenn man sie im Kampf sowieso schließt? Displays wären effizienter.

Die Zukunft: Fensterlos, aber nicht trist

Die Zukunft der Raumfahrt wird wahrscheinlich fensterlos sein. Nicht, weil man den Menschen die „Aussicht“ vorenthalten will, sondern weil es technisch, wirtschaftlich und sicherheitsmäßig sinnvoller ist.

Eine kleine Ausnahme könnte bleiben: Notfall-Bullaugen. Kleine, dicke Fenster an strategischen Stellen, als Backup für den Fall eines kompletten Sensorausfalls. Zur visuellen Lagebestätigung, zur manuellen Navigation, wenn alle Systeme versagen. Nicht zum Durchschauen im Alltag – sondern als letzte Reserve. Ein Stück Sicherheit, das man hofft, nie zu brauchen.

Aber das bedeutet nicht, dass Raumschiffe sterile, deprimierende Metallkäfige werden. Im Gegenteil: Mit fortschrittlicher Display-Technologie könnten sie visuell beeindruckender sein als alles, was ein Fenster bieten könnte.

Stellen wir uns vor: Eine Kabinenwand, die morgens einen Sonnenaufgang über dem Ozean zeigt. Mittags einen klaren Himmel. Abends einen Sternenhimmel – nicht den echten (der wäre langweilig), sondern einen, der sich langsam bewegt, der Sternschnuppen zeigt, der lebendig ist.

Oder die Brücke eines Schiffes, wo jede Wand zu einem taktischen Display werden kann. Daten fließen um die Besatzung herum, dreidimensional, intuitiv. Kein „Anstarren eines Monitors“, sondern immersive Information.

Oder die Messe, wo die Crew gemeinsam isst – umgeben von einer simulierten Landschaft. Einem Bergpanorama. Einem Strand. Einem Wald. Nicht echt, aber schön genug, um die Psyche zu entlasten.

Die Technologie ist nicht Science Fiction. Sie existiert in Ansätzen bereits. In 50 Jahren wird sie selbstverständlich sein.

Und dann werden wir vielleicht auf alte Science-Fiction-Filme zurückblicken und lächeln über die naiven Panoramafenster. Genauso wie wir heute über Raumschiffe mit Flügeln lächeln.

Die Zukunft wird anders sein. Aber nicht weniger faszinierend.